マディソンです。

5月1日に行われたメットガラを追いかける形で5日にスタートした、カール・ラガーフェルド展、大盛況とのことで行ってきました。

ラガーフェルドが亡くなってから、もう4年が過ぎようとしていますが、未だに彼がファッション業界に残した印象は強く、今回の展示の人気でもその片鱗が伺えました。

チケットを持っていても、受付で登録してから実際に会場に入るまで30分以上待たされたんです。まあ、待っている間は他のメットの展示を見てまわればいいだけなので、それほど待つことへの抵抗はありませんでしたが…。

展示会場の入り口付近に、ラガーフェルドが愛用した机が再現されていましたが、本とデザイン画が山積みでした。彼のデザインは大胆でしたが、その背景には緻密な考察があったということを感じさせられる様相でした。

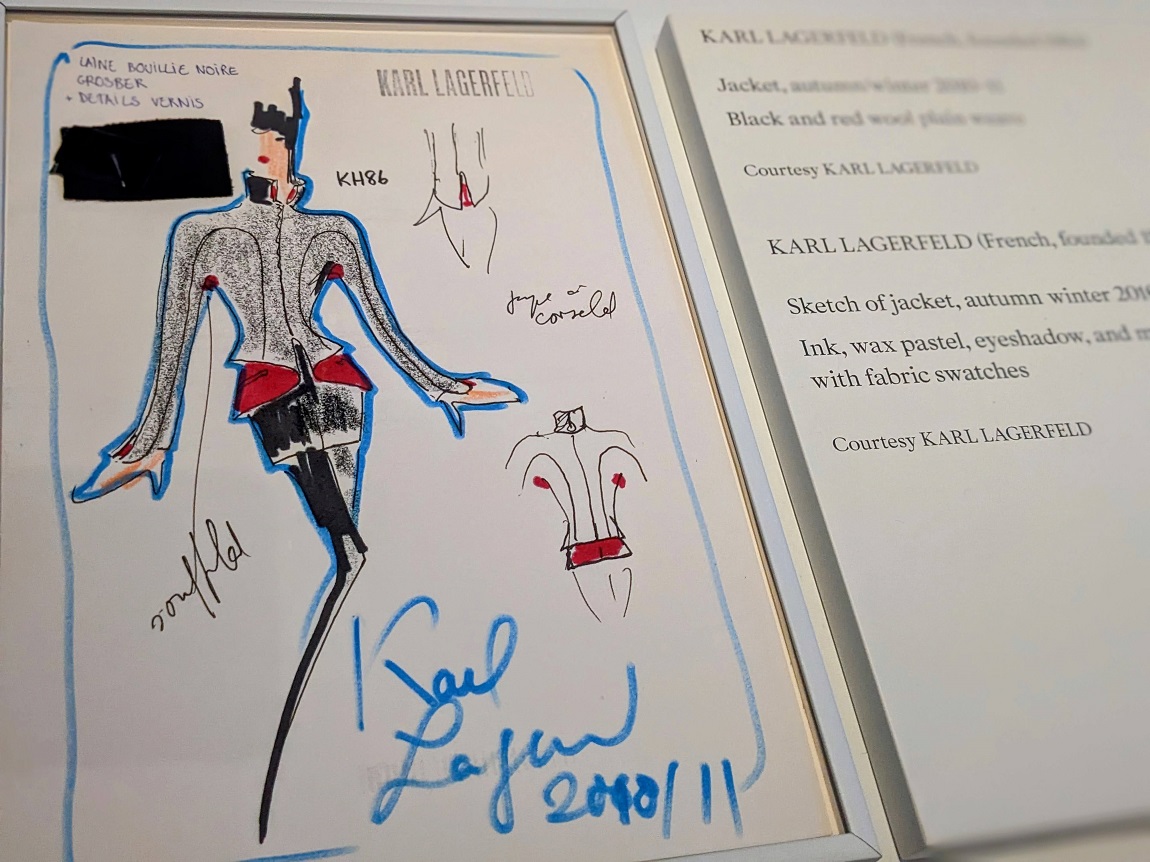

作品の傍らに、彼直筆のデザイン画も並べられていました。ラガーフェルドの頭の中に、躍動感あふれるこのイメージがまず湧いて、それが実際の服として出来上がる過程が想像されるんですね。

ラガーフェルドは1952年にパリに移住しますが、当時まだデザイン画は独学で、インタビューを受けた本人の弁では、まるで息をするように自然にデザインが描けたそうです。

もちろん翌年にはデザイン・スクールで正式に学んでいるので、ここに紹介されているものはみな、描く技術を身につけてからのイラストだと思います。

ファッション学院“ノレロ”で学んでいた時のエピソードの一つに、当時国際賞を開催していたウール素材のインターナショナル事務局主催コンテストで第一位に輝いたということがあります。

面白いのは、ラガーフェルドが優勝したのがコート部門で、一方ドレス部門で優勝したのが、何とイブ・サンローランだったそうなんですね。二人とも、若い頃からその天才ぶりが顕著だったということなんでしょう。

どうです?人数制限をして、30分待たされてもこの込み具合です。ルイ・ヴィトン、クリスチャン・ディオールはじめ、これまで何度もファッションブランドの展示を見てきましたが、この混み具合はトップクラスでした。

ドイツ生まれの彼がファッションに目覚めたのは1950年代だったそうです。日本と同じ敗戦国のドイツで、戦後の復興の中から華やかで美しいものに傾倒していったんでしょうか。

バーメーン、クロエなどのファッションデザイナーを経て1983年、いよいよラガーフェルドはシャネルのクリエイティブディレクターに抜擢されます。

そうして2019年に亡くなるまで、彼はシャネルというブランドを担いで、その才気あふれる作品を発表し続けました。

1700年代から1850年代のヨーロッパでは、ロマンティックを好む風潮が流行したそうです。そしてラガーフェルドはこの時代を好み、この時代の絵画や芸術に触れることで自身の意識を啓発し続けたそうです。

フランツ・クサーヴァー・ヴィンターハルターの絵画に出てくる女性たちのドレスの、膨らんだ袖や繊細なレースの重なりに彼は魅了されていたと聞いています。

その一方で、第一次世界大戦のころの軍服の影響も彼のデザインの特徴で、かっちりとストレートなラインでふわふわとしたロマンティシズムを規制、コントロールしているんですね。その強弱のつけ方にも、彼独特のセンスが感じられます。

ロマンティックなアクセントと現実的な軍服のラインがシャネルの持ち味として、女性たちを魅了し続けてきているのだと思います。

今回会場を見て回って思ったのが、彼の圧倒的なディテールへのこだわりです。ラガーフェルドは彼自身の頭に浮かんだイメージを、徹底的に再現しようとしている、凄まじい執念さえ感じます。

あまりにも細部にまで細工がほどこされていて、乗り物酔いならぬ作品酔いしそうな気持になりました。

誰でもが決して着こなせない。彼の服は絶対に、着る人を選んだでしょう。服の方の迫力が強すぎて、負けそうになります。

一見ロマンティックな薄いピンクのバラのドレス。ただ細部をみていくと、気が遠くなります。彼の机の上に重なっていた書物のように、一つの印象を表現するための重い積み重ねがそこにあるんですね。

ラガーフェルドは、ファッションとはそれを身にまとう人物の表現方法であり、そこには芸術性が現れるばかりか、その時代を生きる人々に共通する精神や様式が備わっていると考えていました。

そんな時代の精神を表すドイツ語の哲学的言葉は、ツアィトガイストというのですが、それを固く信じていたそうです。

とはいえファッションはアートでは無く、ファッションデザイナーはアーティストではない。それはあくまでも現実に人々が身にまとって生きるためのものだと常々発言していました。

絵画をはじめとするアートから深いインスピレーションを受けていた人物の言葉とは思えないんですが、現実のものだからこそ、如何にそれをアートに融合させるかが彼のテーマだったのでしょう。

もう一つ、彼がドイツ人であること、その民族的文化が現実的なものという定義に影響している気もします。

色といい、素材といい、なんて自由な表現なんでしょう。

例えばハイブランドの服やバッグを手に取ると、確かに素材はいいと思いますし、縫製も見事です。とはいえブランドのロゴだけで価格が正当化されてしまっているのではないか、とふと思う瞬間も確かにあるんですね。

ただラガーフェルドのデザインは違います。ここに本物が確かにある、と有無を言わせない迫力が伝わってきます。

そんな自由な色彩、素材、デザインの魔術師のような彼自身は、まるで黒子に徹すると宣言したかのように黒装束で人前に現れたものです。

ヒルディッチ&キーの黒のタイ、ハイド・シモーネの黒のジャケット、それにシャネルの黒い手袋。クロムハーツのジュエリーに、そうそう、扇子も彼のトレードマークでした。

如何でしたか。

“子供のころ、戯画家になりたかったんだ。でもいつの間にか、自分自身が戯画の登場人物になってしまった。”その言葉の意味は何だったんでしょう。

ただ彼の黒装束や愛猫のイラストがデザインされたTシャツを見るたび、素晴らしい彼の作品群とは別のところで、彼自身も一つの強いアイコンになっていったのだと気づかされます。

その繊細かつ大胆なドレスやコートたちとは、全く別の存在として、彼自身の印象が強く残像となって人々の意識に残るんですね。本当に不思議です。ラガーフェルド展示は、彼の存在感に圧倒されっぱなしでした。

ではまた、ニューヨークでお会いしましょうね。

この記事の執筆者・監修者

AXES編集部は、”ちょっと素敵”な日常を提案するキュレーター。

トレンドを追うだけでなく、自分らしく心地よくまとえるファッションを日々セレクト。ライフスタイルに寄り添いながら、毎日にフィットするご提案をお届けします。